Benvenute e benvenuti a un nuovo numero di Capibara, una newsletter umanista che fa ridere ma anche pensare. Siamo entrati nel 2025 come quella scena di Community dove Troy entra in casa con le pizze. Siamo qui riuniti oggi per riflettere su una questione sottile, ma pervasiva, della nostra vita: quanto l'apparenza influenzi il modo in cui gli altri ci giudicano. Il rischio nel trattare questo tema è quello di sembrare Incel. Correrò questo rischio, perché bisogna dirlo: che tu sia la persona più simpatica al mondo o Angelo Duro, essere belli aiuta. Non solo nei like su Instagram, ma anche nei tribunali, nei colloqui di lavoro, o persino durante una conversazione al bar. In caso contrario, trovare avvocati è un po’ più difficile.

L’idea mi è venuta dopo aver metabolizzato a suon di meme il caso di Luigi Mangione, accusato dell'omicidio del CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson. Si tratta infatti di un esempio molto utile e attuale per capire come l'aspetto fisico e la percezione estetica possano influenzare il giudizio pubblico e mediatico.

Mangione è stato descritto dai media come "affascinante" e "brillante", con un'immagine che contrasta con quella tipica di un criminale. Questa discrepanza ha portato a una narrazione che, in alcuni casi, ha quasi romanticizzato la sua figura, dipingendolo come un "Robin Hood della Gen Z".

Sui social media, molti utenti hanno espresso simpatia per Mangione, vedendolo come un eroe che combatte contro le ingiustizie del sistema sanitario americano. Questa percezione è stata amplificata dalla sua presenza online e dall'aspetto attraente, che hanno contribuito a creare un'aura di fascino attorno alla sua persona.

Questo fenomeno può essere spiegato attraverso il concetto psicologico dell'effetto alone, per cui attribuiamo qualità positive a individui che percepiamo come fisicamente attraenti. Nel caso di Mangione, la sua estetica ha influenzato la percezione pubblica, portando alcuni a giustificare o minimizzare le accuse a suo carico (tipo me, ma non perché è bello).

Inoltre, la copertura mediatica ha spesso enfatizzato il suo background accademico e professionale, distogliendo l'attenzione dalla gravità del crimine di cui è accusato. Questo riflette una tendenza più ampia nei media a trattare individui attraenti o di status elevato con maggiore indulgenza.

Ma passiamo ai nostri amici dati: uno studio di Daniel Hamermesh, economista di Princeton, ha scoperto che le persone considerate "belle" guadagnano mediamente il 15% in più rispetto ai loro colleghi meno avvenenti. E non è solo una questione social: succede in ogni ambito, dalle vendite alla politica.

Perché? Come accennato prima, la bellezza viene inconsciamente associata a tratti positivi come competenza, intelligenza e affidabilità. In parole povere: se hai una faccia da copertina, la gente tende a pensare che tu sia anche bravo a fare le cose. E non importa se sei lì solo perché tuo zio è il capo.

Proprio per questo, in alcune culture, come quella anglosassone, è prassi non inserire nel CV elementi personali che favoriscono i pregiudizi e non hanno a che fare con le competenze. In ogni caso, il curriculum non basta. Secondo uno studio della London School of Economics, le persone attraenti hanno il 42% di probabilità in più di essere richiamate per un colloquio rispetto a candidati ugualmente qualificati, ma meno avvenenti.

Il problema, come sottolinea il sociologo Pierre Bourdieu, è che il "capitale estetico" diventa una forma di privilegio invisibile. E se un privilegio invisibile si somma a privilegi già esistenti (genere, classe sociale, etnia), ecco che la disuguaglianza aumenta.

Anche nei tribunali la bellezza gioca un ruolo. Uno studio del 2022 pubblicato su Social Psychological and Personality Science ha mostrato che gli imputati più belli ricevono condanne più leggere rispetto a quelli considerati meno attraenti, persino a parità di reato. La percezione di colpevolezza sembra essere influenzata dall’aspetto: il bello appare pentito, il brutto spaventa. E così, la bilancia della giustizia si inclina verso chi ha un volto "telegenico".

Questo non è solo un problema di Hollywood, dove il cattivo ha sempre una cicatrice o un naso aquilino: è una questione sociale profonda. Come osserva la scrittrice e attivista Jean Kilbourne, viviamo in una cultura che associa la bellezza alla moralità. Essere belli diventa sinonimo di essere buoni, mentre la bruttezza viene associata al pericolo o alla devianza (c’è un piccolo Lombroso in ognuno di noi).

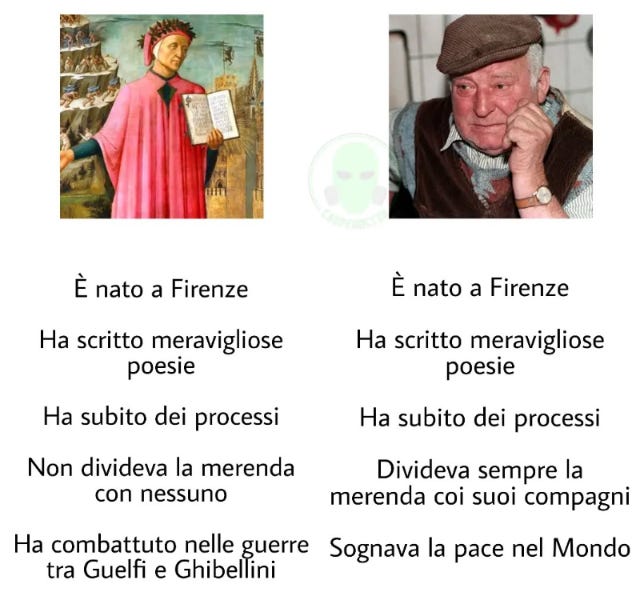

Pensiamo agli scandali di cronaca. Quante volte la foto scelta dai media influenza la narrazione? Se l'accusato è fotogenico, sembra quasi che cerchino di "umanizzarlo". Se invece è brutto, la scelta della foto peggiora il giudizio: ombre cupe, smorfie. La comunicazione visiva, volente o nolente, crea bias.

Ma attenzione: essere belli non è sempre un vantaggio. Le donne, ad esempio, spesso affrontano il pregiudizio inverso. Uno studio pubblicato su Gender Issues ha evidenziato che le donne considerate molto attraenti vengono spesso percepite come meno competenti nei ruoli professionali tradizionalmente maschili, come ingegneria o finanza. La bellezza diventa un'arma a doppio taglio, usata per svalutare capacità reali.

E per chi non rientra nei canoni estetici? La sociologa Susan Bordo ricorda che viviamo in una cultura ossessionata dalla bellezza normata: chi non si adatta ai suoi standard viene relegato ai margini.

La riflessione sulla bellezza non è nuova. Baudelaire, ne Il pittore della vita moderna, affermava: “Il bello è sempre bizzarro”. Eppure, quella stranezza, che poteva essere celebrata nell’arte, continua a essere penalizzata nella vita reale.

Simone de Beauvoir, ne Il secondo sesso, sottolinea come la società abbia imposto alle donne di aderire a standard estetici non solo per piacere, ma per esistere. Anche oggi, questo schema si estende a tutti i generi: siamo continuamente misurati e valutati in base all'aspetto.

La bellezza, alla fine, non è solo una questione di estetica, ma di potere, di narrativa e di scelte. Dostoevskij affermò che la bellezza può salvare il mondo, solo che la intendeva nella sua dimensione spirituale più che in quella estetica. Quella estetica, al massimo, salva solo chi la possiede, come la gran parte dei privilegi.

Per questo trentaseiesimo numero di Capibara è tutto. Ah… alla fine è successo:

Direi che si sentiva l’esigenza di un altro maschio bianco etero che parla senza essere interrotto. Come dicono quelli, lo troverete su tutte le piattaforme (non è vero, non proprio tutte), anche sul sito e sull’app di Substack (che è molto comoda e vi consiglio di scaricare se seguite o volete seguire vari autori o autrici). Uscirà il sabato in cui non esce la newsletter e proverà ad approfondire, senza meme ma con più sfumature, questo presente che tanto ci fa divertire. Vediamo come va.